高機能3Dソックス FOOTMAX (3D SOX)

BMB会員の皆様へ

日頃は当サイトの運用にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、今年度第2回目(通算6回目)のオフ会を下記のとおり開催し、会員相互の

交流を深めていただくとともに皆様の意見をBMBに反映させて参りたいと思います。

皆様の積極的な参加をお待ちいたしております。

<<今回会場が変わります>>

【日 時】7月23日(水)15:00~17:30(懇親会:18:00~)

【会 場】クリエイション・コア東大阪 北館3階 309会議室

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北50-5

TEL:06-6748-1011 FAX:06-6745-2362

アクセス地図:http://www.m-osaka.com/jp/access/index.html

【内 容】

1.BMB新機能の説明(15時00分~15時50分)

1)「BMB-4th.2新機能の紹介」

中西 隆(大阪府立産業技術総合研究所 情報電子部 主任研究員)

便利なサービス追加機能(週間BMB記事TOP50、週間BMBブログTOP50、

最近読まれた記事) とブログ関連記事機能について

2)「BMB-5th新機能の紹介」

木下敏夫(TKTools.jp 代表/BMBアドバイザー)

グーグルマップ、カテゴリー、記事タブ機能について

2.BMB会員企業の15分プレゼン(15時50分~16時50分)

・(有)アイ・シー・アイデザイン研究所(黒田弥生)

・プランニングアソシエイツ ダン(谷和厚巳)

・株式会社エンジニア(高崎充弘)

・(有)たくみ精密鈑金製作所(鈴木謙三)

3.会員の皆様との意見交換(16時50分~17時10分)

4.クリエイション・コア東大阪 施設説明と展示場見学(17時10分~17時30分)

西原 恵子 (財団法人大阪産業振興機構 ものづくり支援部 課長補佐)

田中 佑二郎(財団法人大阪産業振興機構 ものづくり支援部 技術コーディネーター)

【参加資格】BMB会員、BMB会員に申込済みの方、BMB会員から紹介を受けた方

【参加費】無料(懇親会参加の場合は、3,000円を受付でお支払いください)

【締切り】7月17日(木)

【問合せ】大阪府産業デザインセンター(担当:西村、川本、宗和)

Eメール:bmb@oidc.jp

TEL:06-6949-4791 FAX:06-6949-4792

【申込み】

必要事項(氏名、会社名、オフ会参加/不参加、懇親会参加/不参加)

をご記入の上、「BMB第6回オフ会申込み」の件名で、bmb@oidc.jpまで

メールを送信してください。

受付後、返信メールで参加票を送付します。プリントして当日ご持参下さい。

※懇親会は予約しますので、当日のキャンセルがないように宜しくお願いします。

【懇親会場】やいて屋・東大阪店 東大阪市荒本北24-1

「荒本駅」①番出口カルフール前、℡06-6746-8080

[tag:BMBオフ会]

BMB会員の皆様へ

クリエイション・コア東大阪(東大阪市荒本北50-5)にて、BMB会員企業の企画展(商品・試作品の展示)を行います。

展示を希望される方は下記要件をご覧の上、会社名、氏名、連絡先、出展内容概略と展示物(写真)を添付して、BMB事務局までお申込みください。厳正なる審査の上、決定者にはこちらからご連絡いたします。

対象者:BMB会員で、自社商品(自社デザイン品を含む)や試作品の展示ができる「ものづくり企業」及び「デザイン事業所(web、店舗、サービス系を除く)」

出展数:18企業(搬入搬出は自社でお願いします)

出展物:

1.商品・試作品(展示台:縦60cm×横88cm×高さ87cmの上に乗るサイズのもの)

商品保護用のアクリルケースは2〜3個あります

(縦60cm×横60cm×高さ25cm)

2.説明パネル(横728mm×縦1030mm)B1サイズ以下

3.会社案内・カタログ等

展示期間:平成20年7月1日(火)〜30日(水)午前9時〜17時(土日、祝日を除く)

料金:無料

申込み締切:6月12(木)

お申込み・お問合せ:BMB事務局(bmb@oidc.jp)川本・西村

この程、近畿経済産業局が選んだ「KANSAIモノ作り元気企業2008」にBMB会員から4社が選定されました。

(株)クヌギザ 高級品質で国内業界トップクラスを誇る鏡の総合メーカー

枚岡合金工具(株) 徹底した3S活動を原動力とした経営革新

(株)共伸技研 オーダーメイド工業用ブラシを1個から

城東紙器(株) 日本一のペーパーワールド創造企業を目指して

皆様おめでとうございます!

昨日、BMBの第5回オフ会が37名の参加を得て、今までにない盛り上がりの中、無事に終了いたしました。参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。

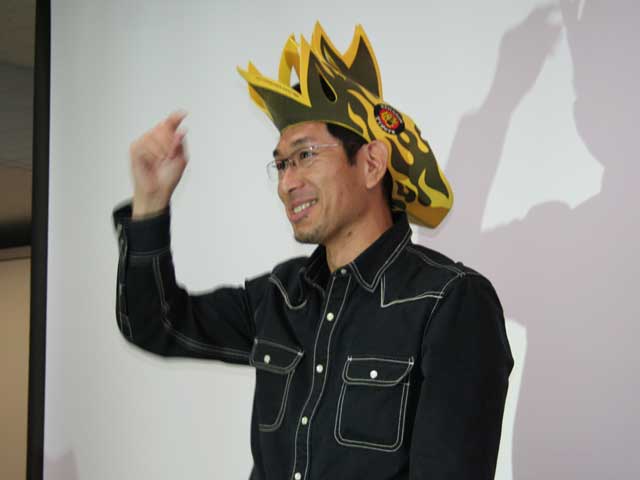

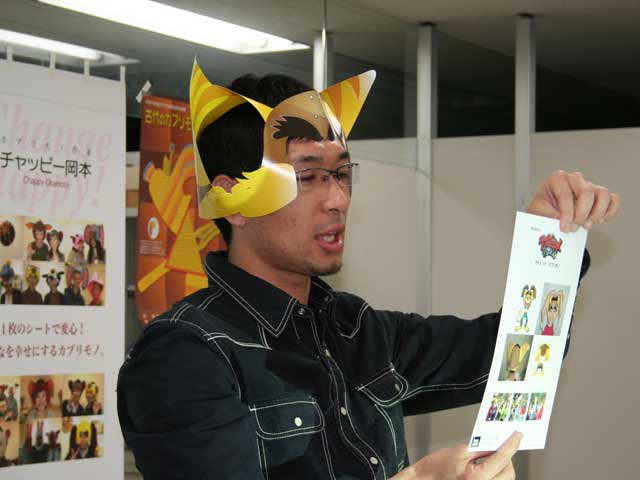

カブリモノ作家「チャッピー岡本」こと岡本善彦さん(株式会社イメージマーケット代表)からは、3種類のかぶり方ができる「燃えろ阪神タイガース!!カブリモノ」に始まり「うさみみバイザー」「シカバイザー」まで、1枚の平らなウレタンや紙から立体に展開できる不思議なカブリモノの数々をご紹介いただきました。(展示会などの販促グッズとしてオリジナルバイザーはいかがですか?)

岡本さんのニックネームのChappyとはChange+happyの意味。バイザーをかぶるだけで心ウキウキ、顔もニコニコ、幸せな気分になれるという意味です。(本当かどうかは後の懇親会の写真をご覧あれ!)

続いて、田中 浩喜さん(大阪府商工労働部商工振興室経営支援課課長補佐)からは、おおさか地域創造ファンド事業のご紹介。

皆さんの地域で眠っている資源(技術、人材、歴史・風土、伝統)を活用して儲かるビジネスを創出してくれる企業や団体に対して開発資金を助成しましょうという制度。詳しい資料は文書フォルダ内の「おおさか地域創造ファンド事業」説明資料をご覧下さい。

BMB事務局からは私(川本)が、BMB本格運用のご説明と新規会員の皆様のために「ブログ投稿手順」と「メディアギャラリー」の活用を紹介させていただきました。

さらにBMBアドバイザーの木下さん(TKTools)からは、BMB次期バージョンの新機能、「タグクラウドによる業種分け」と「Googleマップ」による会社所在地の表示を説明していただきました。皆さんBMB-5thをお楽しみに!

BMB事務局の川本です。

新しいBMB会員もずいぶん増え、ベーシックな問合せが増えました。

ブログ投稿やメディアギャラリーなど、BMBでの基本操作に関して新たに「BMBの操作説明」という文書フォルダを作ってまとめました。

https://bmb.oidc.jp/filemgmt/viewcat.php?cid=10

ご利用ください。

BMB会員の皆様へ

日頃は当サイトの運用にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、本格運用後第1回(通算5回目)のオフ会を下記のとおり開催し、会員相互の交流を深めていただくとともに皆様の意見をBMBに反映させていきたいと思います。

皆様の積極的な参加をお待ちいたしております。

【日 時】4月23日(水)15:00~17:30(懇親会:18:00~)

【会 場】大阪府産業デザインセンター セミナー室

(大阪市中央区本町橋2−5 マイドームおおさか4階)

【内 容】

1.「新しいメディア“カブリモノ”の魅力」(15時~15時30分)

岡本善彦(株式会社イメージマーケット代表)

2.「おおさか地域創造ファンド事業」ご紹介(15時30分~16時00分)

田中 浩喜(大阪府商工労働部商工振興室経営支援課課長補佐)

3.「BMB本格運用」趣旨・主要機能説明(ブログ投稿、メディアギャラリー等)

川本誓文(大阪府産業デザインセンター主任研究員)(16時~16時30分)

4.「BMB‐5th」新機能説明(タグクラウドによる業種分け、Googleマップ他)

木下敏夫(TKTools.jp 代表) (16時30分~17時)

5.会員の皆様との意見交換(ビジネスマッチングに向けて)(17時〜17時30分)

【参加資格】BMB会員、BMB会員に申込済みの方、BMB会員から紹介を受けた方

【参加費】無料(懇親会参加の場合は、3,000円を受付でお支払ください)

【締切り】4月17日(木)

【問合せ】大阪府産業デザインセンター(担当:川本、西村、宗和)

Eメール:bmb@oidc.jp

TEL:06−6949-4791 FAX:06-6949-4792

【申込み】

必要事項(氏名、会社名、オフ会参加/不参加、懇親会参加/不参加)をご記入の上、「BMB第5回オフ会申込み」の件名で、bmb@oidc.jpまでメールを送信してください。

受付後、返信メールで参加票を送付しますので、プリントして当日ご持参下さい。

(懇親会は会場を予約しますので、当日のキャンセルがないように宜しくお願いします。)

自信の商品群を引っ下げて展示会に臨む中小企業経営者の皆様に朗報!

「とにかく目立たないと!」「自社ブースにお客さんを引き込みたい!」それには、お揃いのハッピですか?スタジャンですか?イエイエ・・・これからは“カブリモノ”です!!!

今回、BMB会員のチャッピー岡本さん(イメージマーケット)が、展示会用のカブリモノ(サンバイザー)特別パックを用意してくれました。(BMB会員限定/平成20年度中)

特 長