COBA CUBE RACK

こんにちは。

大阪産業局、oidcのWeb戦略支援担当の松崎匡浩です。

本日は、私が専門家として大阪府内の中小企業向けに提供している「ホームページ無料診断」について、先日公開された詳細記事(https://oidc.jp/node/129)の内容をより分かりやすくご紹介させていただきます。

PDFの書類をダークモードで閲覧する方法です。無料のAdobe Acrobat Reader DCを使う場合の方法ですが、Google検索で1番目に表示されていた方法が間違っていたので記事にしてみました。

ビジネスマッチングブログ(BMB)第58回勉強会

テーマ:「医療と製造業の未来を支えるAI活用と人材育成の実例」

AI技術の進化が急速に進む中、専門人材の育成や効果的な人材活用は企業にとって重要な課題です。本セミナーでは、医療と製造業におけるAI活用の実践事例を通じて、働き方改革や人材育成の新しい可能性を考えます。

講演1:医療分野でのAI技術活用と若手エンジニアの育成メソッド

講演2:製造業の現場での人員配置効率化を支えるAIシステム

ともに、実際のデモンストレーションを交え、AIによる効率化と現場改革を体感していただけます。

特に、以下の内容に関心がある方に最適です。

日 時:2025年2月7日(金) 15:00 - 17:30

会 場:マイドームおおさか 4F研修室(大阪市中央区本町橋2-5)

対象者:中小企業経営者及び経営幹部、人材教育・生産管理責任者、IoT、AI、DX推進担当者等

定 員:30名(先着順)

参加費:無料

講演1: 「Z世代主導によるAIモデル開発事業部の新設と若手育成メソッドの確立」

スキルシステムズ株式会社 開発第2本部 ソリューション2課 マネージャー 横田 祐介 氏

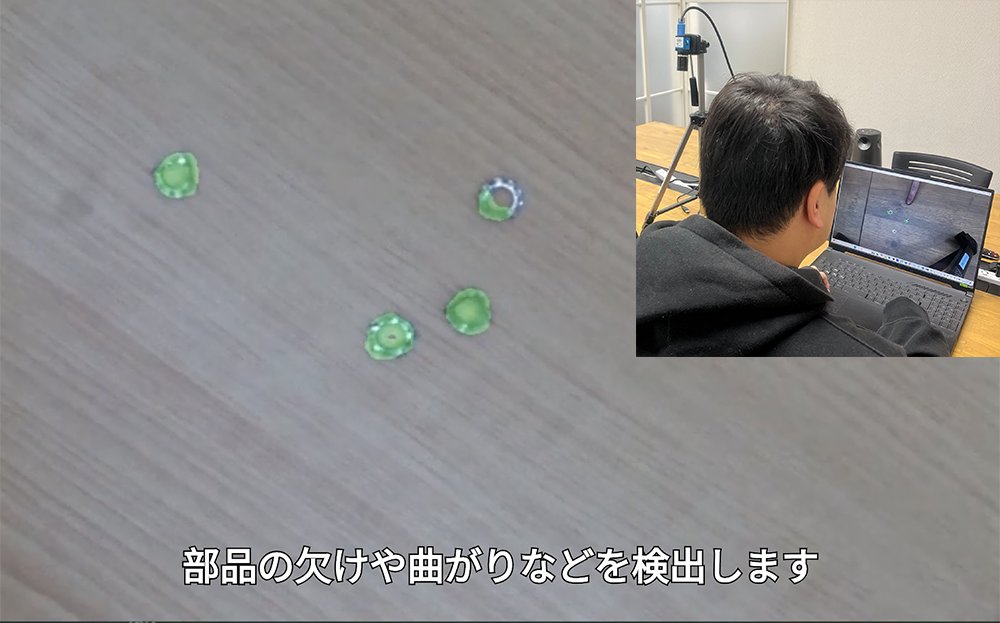

スキルシステムズは、医療分野における画像診断支援AIを活用し、がんの早期発見を支援する高精度なソリューションを提供しています。本講演では、この技術を基盤に、インターン生や若手エンジニアが生成AIや画像診断AIの開発プロセスを実践的に学び、医療課題の解決に貢献する人材育成の取り組みをご紹介します。さらに、AIがどのように現場の効率化を支えるかを具体的に体験していただくため、異常検知AIシステムのデモも行います。

講演2: 「人材スキルを最大限活かす!AIが実現する工数削減と働き方改革」

株式会社フツパー ビジネス開発本部 マーケティング部 マネージャー 畝 一希 氏

フツパーが提供する人員配置AI「スキルパズル」は、製造業ならではの配置要件に着目し、最適な人員配置を自動化するシステムです。本セミナーでは、「スキルパズル」を活用した人員配置の効率化と生産性向上についてお話しします。特に、AIがもたらす業務省力化やスキルマネジメントによる多能工化が、製造現場の課題解決にどのように貢献するかを具体的なデモを交えてご紹介します。

【BMB第56回勉強会】ChatGPTを使いこなすための人工知能入門と情報発信への応用 報告動画

昨今、耳にする機会が増えた「生成AI」。その代表的なものがOpenAI社が開発した大規模言語モデル(LLM)である「ChatGPT」です。

今回のBMB勉強会では、ChatGPTの使用方法や文章生成の実演を行い、具体的かつ身近な活用例として、ホームページやブログなどで使用する文面の作成を行いました。(BMBの企業紹介ページに掲載する文面を作成と検証)

◉演習【ChatGPTの具体的な使い方~ビジネスマッチングブログでの活用~】

(公財)大阪産業局 起業支援事業部 デザイン活用支援oidc チーフ 川本 誓文

BMB事務局の川本です。

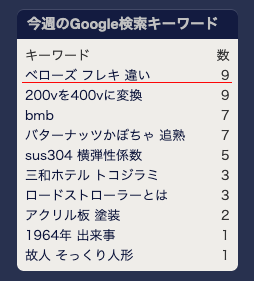

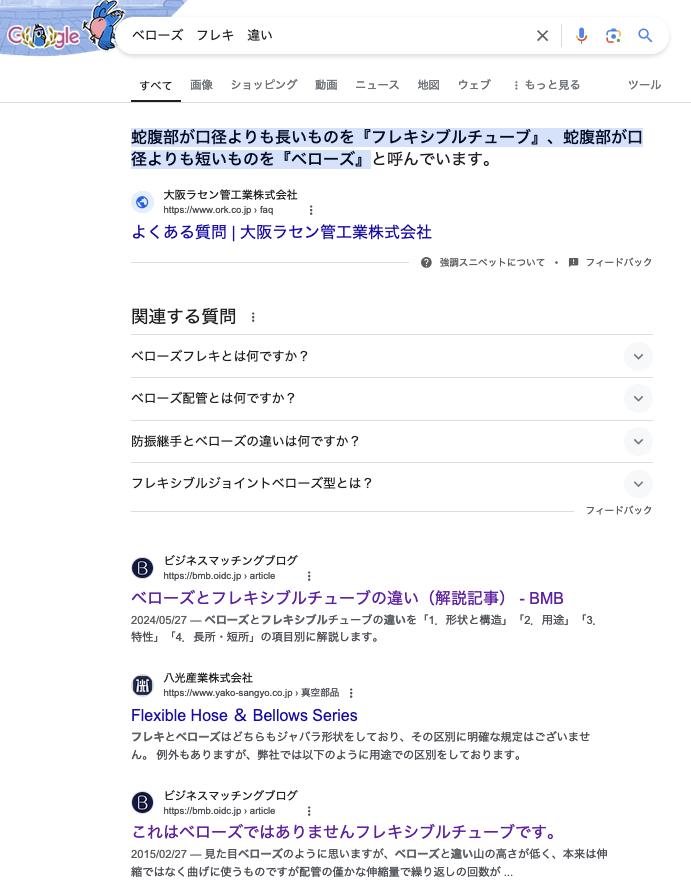

上は、BMBサイトのトップページに掲載されている、Googleキーワード検索結果の一覧です。1週間ごとの検索結果をまとめて表示させています。

今回、検索結果の上位に位置している「ベローズ フレキ 違い」というキーワードに関連するブログ記事のリンクに変化がありました!

今までは、「これはベローズではありませんフレキシブルチューブです。」という記事がリンクされていたのですが、

最近こちら、「ベローズとフレキシブルチューブの違い(解説記事)」の記事つながるようになってきました。

これは、前回の【BMB第56回勉強会】ChatGPTを使いこなすための人工知能入門と情報発信への応用のなかで、ChatGPTを活用して新たに作った記事です。

Googleが、「ベローズ フレキ 違い」を解説している記事として、こちらの方が相応しいと判断した結果です。

検索結果の順位も入れ替わっています。ここにきて、ABテストを行った結果が表れてきました。

皆さんも、Googleのサーチコンソールを分析して、「ブログ記事が意図通りに検索されていない」と感じる場合は、該当する記事の内容を書き換えるか、それが怖い場合は、今回のように新たに記事を作ってテストしてみることをおすすめいたします。

本件のようなブログ記事の書き方に関して、相談したい場合は、お気軽に川本(bmb@oidc.jp)までご連絡ください。

経済産業省デザイン政策室監修による「デザイン白書2024」が公開されました。

昨年、日本で開催された世界デザイン会議の内容に加え、国内の地域や企業、行政等のデザインに関する取り組み、意義や効果が網羅的に取りまとめられています。

全国47都道府県ごとに、デザイン施策や主な事例、今後の展望や課題が掲載されていますので、日本の最新のデザイン状況を知りたい方は、是非ご覧下さい。

https://www.jidp.or.jp/2024/06/04/wpd2024

併せて、BMBでは都道府県の公設試験研究機関及び公益財団法人等のデザイン相談窓口を一覧表にまとめましたので、ご活用ください。

https://bmb.oidc.jp/downloads/index.php?id=file_66b5ca3041f7b

2024デザイン・オープン・カレッジ ワークショップ2

新しい企画を考えるたび、社会の変化に右往左往していませんか?もしそうなら、それはビジョンが不明瞭だから、かもしれません。

ビジョンを明確にしながらものづくりを進めることは容易ではありません。しかし、「今の時代に必要なものだから」「ニーズがあるから」という理由だけでデザインしてしまっては、その場限りの付け焼き刃。組織やチームが育たないばかりか、知らないうちに社会や地球にとって好ましくないものを生み出してしまうことにもなりかねません。

本ワークショップでは、「正解がない時代のビジョンのつくり方」の著者、株式会社グラグリッドの三澤直加氏をお招きし、自社商品やサービスのユニークポイント(独自性)と存在意義を見つけ出し、ビジョンとして掲げていく方法を学びます。創造的なワークショップをとおして、ビジョンづくりを体験してみませんか?!

講師:三澤 直加 氏 株式会社グラグリッド 代表取締役/ビジョンデザイナー

日時:2024.12.5(木)/6(金)14:00〜17:00

会場:マイドームおおさか4階 研修室

定員:20名

受講料:10,000円(税込)

主催:(公財)大阪産業局

共催:大阪府

申込み:https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44569

2024デザイン・オープン・カレッジ ワークショップ1

企業の推進力となるビジョンづくりは、社員全員を巻き込みながら進めるもの。しかしリーダーの知見は必須です。

これから取り組む企業・既に実施している企業にも気づきが得られるこのワークショップでは、サービスや製品の開発に活用される「2×2ポジショニングマップ」の真髄を学び、企業のミッションやビジョンづくりに活用します。人々の共感を得るビジョンの言語化のコツを「感性を高める方法」を通じて体得し、最後に、ビジョンを社内から社外(顧客)へ繋ぐための重要な役割を果たす「タグライン」の作り方について学びます。

ビジョンを企業の推進力に変える実践的な手法を身につけ、ビジョンがもたらす企業成長の可能性を体感してみませんか!

講師:小山 啓一 氏 NINCHI 代表/ブランディングデザイナー

日時:2024.11.15(金)/22(金)14:00〜17:00

会場:マイドームおおさか4階 研修室

定員:20名 受講料:10,000円(税込)

主催:(公財)大阪産業局

共催:大阪府

申込み:https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44568

2024デザイン・オープン・カレッジ フォーラム

最近、「ビジョン」という言葉をよく耳にします。

しかし、ビジョンとはなんなのかについて、実は正しく認識されているとは言えないのが実態です。ビジョンは、企業の正しい課題認識とめざすべき方向を示すものであり、適切に企業内で認識されることで企業の推進力となります。

同じように聞かれる、「ミッション・ビジョン・バリュー(Mission – Vision – Value:

MVV)」や「パーパス経営」といったキーワードも、大企業だけでなく、特に中小企業においても、業界や市場内の協力関係を築きながら事業を進める上で社員全員が理解しておくことが重要です。

本講演では、ビジョンの必要性と、ビジョンに基づくデザインやその役割を、中小企業での実例を元に、コンセント代表の長谷川敦士氏からお話しいただきます。

講師:長谷川 敦士 氏 株式会社コンセント代表取締役/武蔵野美術大学造形構想学部教授

日時:2024年10月8日(火) 14:00-16:00

会場:大阪産業創造館4Fイベントホール

定員:100名

受講料:3,000円(税込)

主催:(公財)大阪産業局

共催:大阪府

申込み:https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44450