FOOTMAX® Life Fit ラク~にはけるソックス

第22回BMBインタビュー[ナカジマ株式会社]

- 2010/12/03 15:00

- 投稿者: kawamoto(oidc) カテゴリ:BMBインタビュー

- 表示回数 9,178

.jpg)

べんがらは土から取れる成分(酸化鉄)で紅殻、弁柄とも呼ばれ、語源はインドのベンガル地方より伝来したことからそう呼ばれているそうです。

日本では古来から、陶器や漆器の彩りとして、また防虫・防腐の機能性から社寺や家屋の塗装材として、日本の暮らしに古くから根付いてきましたが、建材としての需要は工業製品に圧されて縮小を余儀なくされています。

しかし、昨今のエコロジーやオーガニックへの関心の高まりから、べんがらの良さが見直されてきています。

中島氏は、べんがらを現代生活に蘇らせるべく、様々に化学的な工夫も織りまぜながら、使い勝手のよい塗料や顔料を開発されています。

BMB事務局では、中島留彦氏を羽曳野市は古市の旧市街にあるアトリエ(ナカジマ株式会社)を訪ねました。

創業はいつ頃でしょう。

1965年に祖父が創業しました。

そのころは、兼業でやっていて農閑期だけの仕事でした。

父親が1972年に専業化し、私が18歳で後をついで33年経ちました。

事業としては、当初は家塗り(社寺・家屋の彩色、修復)が主力でした。

家塗りの材料が「べんがら」なんですね。

はい。「べんがら」は簡単に言えば酸化鉄を含んだ土です。

はい。「べんがら」は簡単に言えば酸化鉄を含んだ土です。これを家の柱などに塗ります。昔の家は今のように白木のまま使うことはなく、べんがらを塗って色をつけるのが普通でした。

これは、デザイン的な意味もありますが、べんがらの防虫効果を活用してシロアリ被害を防ぐ目的が大きかったようです。

ちなみに東北地方ではべんがら塗りが少ない傾向にあります。囲炉裏の煙による防虫効果が働いて、べんがら塗りが不要だったからです。

今はべんがら粉の販売が主力とうかがっていますが・・・。

そうですね、家塗りの需要は徐々になくなってきました。家塗りが必要な家屋が減ってきたのもありますが、神戸の震災で建築基準法が変わったのが大きかったですね。

そうですね、家塗りの需要は徐々になくなってきました。家塗りが必要な家屋が減ってきたのもありますが、神戸の震災で建築基準法が変わったのが大きかったですね。防虫剤クレオソート(ホルムアルデヒド)でないと、だめな時期もあり、べんがらは工業製品ではないので、防虫材としては、正式に認められず使ってもらえなかったのです。

さらにローンを組むための基準で建材の指定もあり、べんがらは使われなくなりました。

乾燥に時間がかかるべんがらを使うとどうしても工期が長くなってしまって、入居に間に合わないという問題もありました。

それで、べんがら粉の販売に置き換わってきているのですね。

はい。現在の売り上げ比は、建物3:べんがら粉7という感じです。

はい。現在の売り上げ比は、建物3:べんがら粉7という感じです。染料の半分が工業需要、半分が一般ユーザーです。工業需要では、大正紡績さんとの取引が多いです。

大正紡績さんは、オーガニックコットンのべんがら染めでエコテックッス認証を取得しています。

この素材に私たちの作ったべんがらが用いられています。

化学物質を含まないべんがらは、近年のエコの流れもあって注目を集めており、大正紡績さんはこの分野での伸張がめざましいです。

(注)エコテックッス認証とは:ヨーロッパ11ケ国のテキスタイル研究機関からなる国際的な協会(エコ・テックス協会)が、繊維製品のホルマリン、重金属、発ガン性などの有害物質を規制するために定めた国際基準で、それをクリアし、安全性が実証された繊維製品に与えられています。

ナカジマさんもその流れに乗っているわけですね。 そうですね。べんがら染めは化学物質を含まない上に、常温の水にべんがら粉を溶かすだけで使えるので、化学染料のように水を煮沸させるエネルギーも使いません。

そうですね。べんがら染めは化学物質を含まない上に、常温の水にべんがら粉を溶かすだけで使えるので、化学染料のように水を煮沸させるエネルギーも使いません。さらには、排水も出さないので環境にも優しいです。

それはすごいですね!

普通、染色には水の煮沸や排水がつきもので面倒というイメージがあるので、人気が出るのもわかります。

そうなんです。

そうなんです。べんがら染めは工業利用だけでなく、一般ユーザーの間でも人気が出てきています。

バケツ一つあれば染められるので、絞り染めなどが手軽にできて、世界で一つだけのTシャツやスカーフを染められると好評なんですよ。

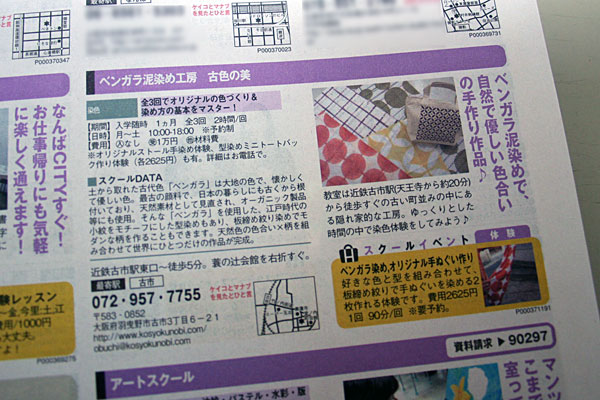

最近は、認知度向上のために、べんがら染めのスクールなども開催しています。

スクールですか、おもしろそうですね。

「ケイコとマナブ」でスクールの案内を掲載したりしています。おかげさまで毎回盛況です。

「ケイコとマナブ」でスクールの案内を掲載したりしています。おかげさまで毎回盛況です。スクール参加者のほとんどの方に、べんがら粉を買っていただけるので、べんがら染めの認知度向上とべんがら粉の販売で一石二鳥ですね(笑)

でも、べんがら粉の販売はともかく、今はべんがら染めのすばらしさを出来るだけ多くの人に知ってもらいたい気持ちで、スクールや百貨店での染め実演にがんばっています。

ありがとうございます。最後に貴社のIT活用の状況についてお聞かせください。

私たちの会社では、べんがら染めの普及のために、「古色の美」という言葉を商標登録していまして、ITを活用することで、べんがら染めのブランドとしての「古色の美」を積極的にアピールしています。

私たちの会社では、べんがら染めの普及のために、「古色の美」という言葉を商標登録していまして、ITを活用することで、べんがら染めのブランドとしての「古色の美」を積極的にアピールしています。古色の美のホームページも開設して、べんがら粉のネット販売を行っています。

ネットショップはなかなかうまくいかない企業も多いのですが・・・

当初、注文は少なかったのですが、べんがら染めの魅力が口コミで伝わるにつれて、最近はネット経由での売り上げが大きく伸びてきています。

当初、注文は少なかったのですが、べんがら染めの魅力が口コミで伝わるにつれて、最近はネット経由での売り上げが大きく伸びてきています。「口コミ」で思い出しましたが、BMBのオフ会でTwitterのことを教えてもらい、べんがら染めのことをいろいろつぶやくようにしています。Twitterを始めるとネットショップの売り上げが倍にまで増えましたよ。

倍ですか!それはすごいですね!

Twitterの良さを最初はよく理解できなかったのですが、ITの力は本当にすごいと思いました。

Twitterの良さを最初はよく理解できなかったのですが、ITの力は本当にすごいと思いました。ネット販売の効果だけでなく、Twitter上で知り合った人とワークショップでお会いしたりすることもあり、口コミの効果をTwitterがさらに高めてくれているように思います。これからも積極的にITを活用して、べんがら染めをアピールしていきたいです。

ありがとうございました。これからも、べんがらの普及に頑張ってください。

[tag:BMBインタビュー ナカジマ株式会社 べんがら染め べんがら]